杨兵 简介:

西安美术学院附中85级学生,1993年毕业于西安美术学院国画系,获艺术学学士学位。现为西安碑林博物馆副研究员,教育部“文物与博物馆学”专业硕士学位水平评审专家,美国费城“艺术大学(The University of The Arts)”访问学者(2016年),陕西省博物馆展览陈列设计专家库专家,陕西省美术家协会公共艺术专业委员会委员,陕西美术博物馆学术委员会委员,西安交通大学、西安美术学院硕士研究生合作导师,《中国大百科全书》第三版编撰专家组专家。主要从事中国古代艺术史、当代艺术批评的理论研究及艺术创作的实践活动。

梦想与乐园

——附中学习生活琐记

杨 兵

我第一次听说西安美术学院附中这个名字是在初中一年级,当时12岁,在红旗机械厂子弟一中的美术组里,谢令虎老师鼓励我如果能够进入西安美术学院附中学习,未来就比较容易考入西安美术学院学习艺术,成为艺术家。于是,进入西安美术学院附中学习便成为我当时的梦想。在初中三年级的暑假,我与同学杨宏、李兴旺骑着28式自行车从西安北郊骑行40余公里来到西安美术学院附中所在地兴国寺。当时我走进学校大门的瞬间,头脑似乎有些眩晕,好像自己已经是这艺术世界里的一份子了,激动无比。这是我第一次踏入西安美术学院附中的大门。一年后,我的梦想真的实现了。

从1985年9月,我便开始了在西安美术学院附中的学习生活。西安美术学院位于蝴蝶手表厂与杜曲之间,在东杨万村和西杨湾村之间的一段少陵塬上,学校随土塬走势而建。上半部分为西安美术学院附中,下半部分为西安美术学院。两部分的教学和生活空间既相对独立,又有混合交织。附中的核心区域是兴国寺旧址所在地,有和平堂、兴国寺院落和一立一斜的两棵千年柏树。附中的教室和宿舍就在这个核心区域的左、右和后方三面分布,基本都是一排排小平房,唯一的楼房就是全校的制高点——九间楼,顾名思义是有九间宿舍的二层楼房,一层是宿舍,二层是文化课教室。

1986年春,杨兵及身后的“九间楼”

我们的宿舍就在这里。从“九间楼”向西约200米处是一处土崖,站在这里可以眺望西安美术学院全貌和对面的神禾塬,以及两塬之间的平川——樊川,故名“好望角”。从附中到学院有落凤坡(实际是一条约300米长的土坡)和约百余级的砖砌大台阶两条道路连接。两条道路向上延伸至大柏树前交汇。落凤坡向下延伸可以通到学校唯一的一座桥——卢沟桥,连接学院与东山生活区。桥下是流淌着山泉的深沟壑,一直通到山上的大村。大台阶向下延伸则与红照壁相连。西安美术学院附中的教学和生活条件虽然艰苦简陋,但是环境是名副其实的“自然”。可饮泉水,可与满山的灰喜鹊为伴,当然还有朝夕相处的硕鼠。

1986年附中85级同学在“九间楼”的年终联欢

一、梦想

入学报到那天,一位中等个头,方脸庞,头发浓密,偏分头,表情严肃的青年人站在“九间楼”前的水泥平台中间,脚下踩着一幅用墨线勾画的巨大裸女形象。他指挥着我们这些新生收拾宿舍,搬运行李和教具。后来我才知道他就是我们的班主任贺丹老师,当时他也仅有25岁。据他回忆,那天我们班的郭茜同学穿着花布衫,袖子口油亮油亮的;苗壮同学的口袋里还揣着土坷垃。我们班一共51位同学,37位男生,14位女生。男生宿舍是10人住一间,上下铺,床挨床,没有桌子、板凳,进门见床。两间专业课教室是在“九间楼”下面的一排平房,每间教室都有两个大玻璃天窗,为采天光,便于写生光线准确。当时宿舍里的寝具和教室里的教具都还没有,需要同学们从山下学院的教具科领取后自行搬到山上的“九间楼”和教室。虽然同学们是第一次见面,还不熟悉,但大家都相互协作,自行组成搭档,仅靠双手将一块块床板、一张张画板、一个个画架和凳子经过大台阶搬到山上的宿舍和教室。就这样开始了附中的学习生活。那一年正值“八五美术新潮”。7月,李小山在《江苏画刊》发表了《当代中国画之我见》的评论文章,提出了“中国画已到了穷途末日的时候”的观点引起了轩然大波。11月15日劳森伯格在中国美术馆举办“劳森伯格作品国际巡回展”更是引发了对“什么是艺术”问题的探讨。此外,《中国美术报》的刊行给那个时代的附中学生提供了更多的艺术信息。追求艺术理想,崇尚艺术精神,幻想未来成为艺术家成为当时同学们心中共同的梦想。所以,同学们的学习热情都很高。我与王砚晨、甄巍、李文成、杨坤伟、郭健、贠扬、舒阳、冯草非和赵文亮同住一个宿舍。我们每天利用晚上的时间,在宿舍里本已拥挤不堪的空间里,大家轮流做模特让其他舍友画。后来其它宿舍也效仿我们的做法,给自己增加训练的机会。没过多久,贺丹老师主动提出利用晚上时间给大家加课,为我们约学校的模特“大老王”“小老王”。当时模特费是大家用饭票凑的。为了提高同学们的速写能力,贺丹老师在一周的速写课上,突发奇想,也胆量过人,把速写课带出教室,要求同学们各自找地方,车站、自由市场、大街等等场合均是速写表现的内容,重要的是贺丹老师要求我们每人每天要画100幅,并且每幅必须是组合人物,而不是单人的,每缺少5幅算一节旷课。学校规定每位学生旷课累计50节就开除学籍了,所以没有一位同学敢偷懒的。我与号称“西电四杰”的李文成、王砚晨、甄巍和郭健搭当,先是在火车站蹲守了两天两夜,后又跑到西电公司自由市场画了三天三夜。等课程结束时,贺丹老师坐在教室里像黄世仁收租子似的一一清点每位同学的速写作业,不论优劣,只是数数。这次的速写训练课使我们终生难忘。那时候,学校有报刊阅览室、画库借阅室和书库借书室三处可供学生借阅书籍的地方。同学们每月的生活费用仅够维持基本生活,是没有额外费用购买画册等书籍的,获取艺术信息的渠道主要是通过学校阅览室所订阅报纸、刊物以及画库购买的中外画册。于是每天晚饭后就有许多附中的学生在画库门口排队,等待七点开门进去抢占一席之地,可以借阅国外印刷的进口画册了。经常出现几位同学围着画册上的一幅画作揣摩半个多小时,绝不放过每一个细节,期望能够从中找到艺术杰作的奥秘。也许是受到贺丹老师的影响,同学们多沉迷于西方古典油画以及印象派诸位大师作品,如达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、波提切利、维拉斯贵兹、伦勃朗、马奈、莫奈、德加、梵高、塞尚等等,这些大师的作品集常常是同学们争相阅览的抢手货。在这些抢手货中,尤其以日本集英社和二玄社印刷的最接近原作,自然成为抢手货中的抢手货。附中的大部分同学们都喜欢看画册,而在我们班级里还有少数几位同学喜欢读理论书籍,在略显冷清的书库楼中,我常常在借书卡上看到舒阳、甄巍、冯草非等同学借书的痕迹。我当时读过《德拉科洛瓦日记》《鲁迅全集》等。1986年,舒阳因在上附中前的西安铁一中曾和几位交往过甚的同学私下办过一份文艺小报,提议我们班也可以办一份与艺术相关的专业报纸,以提高同学们对艺术追求的热情。他把这个想法告诉当时在附中负责团总支的霍廷霄老师,得到霍老师的大力支持,并给我们提供了报纸制版的工具和印刷的办公室。关于报纸的名字,首先是在全班征集。大家经过讨论,第一期定名为《上下左右》。因王秦同学钢笔字写得好,就由她操笔写蓝纸版印制。这种技术印刷效果不太理想,也容易把版印坏,同时报纸的名字没有体现附中特点。随后就以我们所居住的环境作为报纸的名字《少陵塬》,并改用刻蜡版技术印刷,清晰度一下提高了。报纸一面世就受到其他年级同学的关注,表示也愿意参与此项工作。这样,就把报纸名字改为《附中85、86、87》,意思是这三个年级共同办的报纸。《附中85、86、87》不定期地办到1988年12月。先后陆续刊登了诗歌《关于‘丑’的歌》、散文《惑》、海俏的随笔《祈》和诗歌《邂逅的心事》、张春华的散文《可爱的小猫咪》和诗歌《我渴望》、月丫的诗歌《也许是狂想曲》、王砚晨的散文《福海—遐想—圆明园的重游》、滇人的诗歌《伤雨夜——给雷·曼天》、路矛宏的诗歌《洗礼》《抛弃》以及杨坤伟、舒阳等同学的文章。当时语文老师刘振奎也指导过办报工作,参与设计和制版的有甄巍、高险峰、王秦和86级的惠如波等同学。

1988年刊行的《附中85.86.87》第二期

在“九间楼”生活的日子里,因为居高临下,可以观览校园里每一天的自然变化。树木参差葱郁,道路曲径通幽,房屋高低错落。无论是傍晚落日、雨后彩霞,还是阴雨绵绵、斜阳普照,都会吸引同学们随时随地展开画夹描绘眼前的一切。这当中以李小超同学的写生状态最具特点。他做画速度极快,手拿宽扁水粉笔,每一次触碰纸面前都要在距纸面约10厘米处的空中向左右两边迅速抖动几下,然后以迅雷不及掩耳之势迅速在画面上短暂地刷两下,再将垂下长长的头发狠狠地从左向右一甩,完成整个过程。每一幅画都是在一遍遍重复着这样的过程来完成的。李小超同学写生的这种动作极具标志性。不久,这种动作就成为附中学生写生的标志性动作。

1987年9月,我们班从山上的“九间楼”搬到了山下素描院上面的一排平房里。宿舍原本是一大间教室,把37位男生全部塞在里面。如今回想起来真有点集中营的感觉。隔壁就是一间文化课教室,素描院里有两间专业课教室。1988年冬天的一天早上课间休息,同学们得知学院教具科处理一批过期的浓缩水粉颜料,一毛或一毛五分钱一瓶,立刻三五成群地将这批颜料席卷回来。中午,舒阳、董书兵、冯草非、甄巍、王砚晨等一帮同学在商量这么多颜料怎么使用时,就聊到当时由刘骁纯、栗宪庭主编的《中国美术报》上介绍的各种当代艺术作品,于是就想借此画一件与当代艺术相关的作品,给沉寂的学校环境制造点动静。开始讨论艺术行动具体方案时,记得冯草非建议把学院行政办公楼旁的一个白色抽象雕塑趁天黑泼上颜色,大家讨论到可能会影响到毕业就放弃了。后来选择在文化课教室西面50米处的一面断墙画成壁画。提议得到大家的响应,并确定了创作形象方案。这面墙位于去西灶吃饭的路上特别醒目,是一面高约5、6米,宽约7米左右,略带坡度,并由砖棱形成细窄台阶的墙,周围杂草丛生。舒阳因受到在油画系壁画专业授课的他舅舅赵拓老师的影响,经常看赵拓老师画壁画、起色稿,具有一定实践经验,他先直接在墙上起好稿,再请同学们填上颜色。在正常情况下,在这样的墙面上作画,应该搭架子或梯子,但当时一帮十八九岁的学生到哪儿找架子或梯子呢。同学们并没有顾及条件的限制,各显神通,徒手攀爬,仅依靠细窄台阶的支撑,迅速在墙面涂抹起来。从宿舍东面小路经过的人向这段墙望去,如一只只壁虎爬在墙面上,不知所以的人们以为同学们是在搞攀岩。

1988年创作壁画的场景

经过一中午时间的努力,墙面渐渐呈现出一张抬头仰观的巨大男性面部,整体形象方阔,眼框呈梯形,目光深邃;鼻孔朝上,遮挡住鼻梁;红嘴紧闭,嘴唇宽厚,如未来世界里的战士。这面墙很快就成为学校里热议的话题。在那个思想比较自由,热衷追求艺术梦想的年代里,人们对同学们的行为提出了多种解读。有认为是大地艺术、公共艺术、行为艺术的,也有认为是室外壁画的。当时在西安美院讲授“艺术概论”课的赵农老师首先关注到此事件。他刚刚从中央工艺美术学院毕业,就约请参与壁画绘制的舒阳、甄巍、冯草非、王砚晨、王战凌、谌河、陈颜、高险峰、杨兵等同学到素描院他的宿舍里交流。后来他撰写了一篇文章发表在《中国美术报》上。这面墙上的战士形象在岁月流失的过程中,经过风雨的洗刷渐渐模糊起来,等我们毕业时已经看不出具体形象,留下的只有斑斑点点的颜色。或许后来的学弟、学妹们看到这样的残迹认为是远古人的遗存吧。

1988年冬,附中85级部分同学在壁画前合影

“行百里者半九十里”。或许,当时这些少年并不理解实现梦想需要持之以恒的道理。然而,四年里西安美术学院附中就已经将艺术梦想的种子深植于同学的内心。在这里,每一位同学都用自己的行动等待着种子发芽结果。

二、乐园

附中生活开始不久,学校就为我们安排了一场古典音乐欣赏讲座,由西安音乐学院的老师主讲。在这场讲座上,同学们听到了法国印象派音乐大师德彪西的作品《牧神午后》,感受到音乐的魅力。之后,听音乐成为我们生活中不可缺少的娱乐活动。夜幕降临之时,就有费翔的《冬天里的一把火》、崔健的《在地上撒点野》和齐秦《北方的狼》在宿舍回荡。那时,老师白天上完课,傍晚大部分老师都会回到城中的家里,只有少数几位年轻教师留在附中的宿舍里。在这样一个相对宽松的氛围里,一群懵懂少年就将附中校园变成了自由生活的乐园。这里生活条件极为简陋,鼠疫猖獗。这些没有让同学们产生过退学的想法,反而锻炼了同学们的胆量与动手能力。我们的宿舍里没有桌子、凳子可供学习使用,就自己动手建设。李文成从入学那天起,每个周末从家返校回来陆续带了一些杂物,有木板、木棍、铁丝、钉子、钳子和榔头等。起初大家都不知道他要干什么,只见他一上完课就不停地在他的床头建设,等到工程完工,一切都让大家恍然大悟。他竟然在他的床头向外凌空搭建了一座“小阁楼”。“小阁楼”与床五面包裹,密不透风,一面与床相通连为一体。“小阁楼”与床有约50厘米的高低差,好像一张桌子,方便他在上面学习。他在自己亲手搭建的空间里,俨然是一个独立王国里的国王。同学们羡慕之余,无不惊叹李文成巧夺天工的设计。从此,李文成在同学们的心里留下了能工巧匠的印象。大家受此启发,纷纷开始想方设法为自己建造一个独立空间。没过多久,同学们或在两床之间,或在床与墙之间就搭建起了属于自己的独立王国。王国里没有照明,号称“电工”的王砚晨同学教我们穿线接电。当全部工程结束,有人推开宿舍门的一瞬间,竟然看不见人,满眼是一座座发光的“阁楼”。

1986年甄巍与他的“阁楼”

在一段时间里,从宿舍里走出来的不是十五六岁的学生,仿佛是一群“国王”去上课,自豪的心情溢于言表。可是好景不长,鼠患将“阁楼”变的千疮百孔。每到夜晚,老鼠就会咬破包裹“阁楼”的蚊帐或帆布,钻进我们的“王国”里寻找食物。所以我们睡觉时,除了可以听见老鼠在宿舍顶棚上戏耍的声音,常常还会感受到老鼠在被子上从脚部向我们的脸部爬动的感觉。为了阻止老鼠再次进入我们的“王国”,同学们就用膏药贴住老鼠所咬的洞。因为膏药有浓烈的中药气味,可以迫使老鼠远离我们的“王国”。这样一来,大家一走进宿舍,一股中药味就会扑面而来,眼前的“阁楼”也变的满目疮痍,曾经的神奇景象黯然失色。老鼠在我们的生活中随处可见,同学们习以为常,也不堪其扰。有一次,苗壮同学的耳朵就被老鼠咬破,害的他跑到距学校数公里的杜曲卫生所打破伤风针。终于有一天,我们隔壁宿舍的同学抓到一只活的老鼠,硕大无比,不知是谁出的主意,给老鼠身上浇上汽油,点着火让老鼠嗷嗷乱窜。算是宣泄了一次对老鼠的憎恨之情。不仅是在宿舍里,教室里也常常会有老鼠的身影。一次,我们正在上石膏素描课,突然站在教室一端的同学一阵骚动,呼啦啦地向两边闪开,女生尖叫,就见一只老鼠狂奔着正从教室横穿而过,等跑到我身前的王战凌同学的脚下时,王战凌同学脚起脚落,正好踩在老鼠头上,只见老鼠吱吱丫丫地浑身瘫软,一命呜呼。就这样,同学们与老鼠在不停地对抗中熬过一个又一个春夏秋冬。

四季中,冬天是同学们最难熬的季节。宿舍没有暖气,教室靠一个硕大的铁皮炉子取暖。每天早上,同学们轮流生火,上课时总是黑烟缭绕,需要很长时间才能散去。热水是由学校派专人烧锅炉定时统一供应,同学们都是用热水瓶灌取,一天一次,一次一瓶,这点热水主要是为保证饮用,其他事情用水就只能用凉水。凉水管时常被冻死流不出水,流出的也是山泉水,冰冷刺骨,每次洗脸刷牙,或者洗衣服,手指关节都会冻得失去知觉,需要不停地搓手才能恢复,每一次都是对意志力的考验。当然一旦下雪,校园就成为大家的乐园。除了无所顾忌地打雪仗,直到一方被打服才作罢外,在照壁前的大坡上争相展示滑冰技术便是同学们最大的乐趣了。因为坡陡且长,技术好的同学几乎能够滑到学校办公楼前,并引出一片惊叹。房檐下结下长长透明的冰溜子,也会成为同学们争抢的“美食”。

1987年的冬季

夏天又是同学们挥洒天性的季节。灰喜鹊、斑鸠在校园里随处可见,八哥、乌鸦、松鼠在树丛间时隐时现,成群的麻雀更是在枝头穿梭。我们班里的能工巧匠李文成用一段“Y”字形树杈,自制成一把弹弓,再用泥巴搓出小泥球晾干。他一有空就揣着泥球满校园地打麻雀,准头堪比狙击手,泥球飞出的瞬间,麻雀也应声落地。以至于有人喊一声“李文成来啦!”,麻雀立刻四散而逃。同学们受他影响,学校里的树杈一时间少了很多。乐园不止于校园,西安美术学院对面就是古道樊川。不远处是一片片稻田,有黄鳝游弋其中。稻田的尽头是一条自终南山流淌下来的河流。河水清澈,水流舒缓,水深一眼见底,有小螃蟹在石缝间爬动。这里自然而然地成为同学们避暑的圣地。暑热时分,同学们脱掉身上所有衣物,赤身裸体跳入河流,或戏水,或潜游,如果运气好还能活捉几只小螃蟹,带回宿舍想办法悄悄美食一顿。有时稻田里的黄鳝也逃不过被美食的命运。

在与自然的相处中,同学们不断发掘潜能,任何一处小小的惊奇都能激发出天性的光彩,使附中校园里随时都会发生意想不到的逸闻趣事,以至于多年后,脑海里留下的都是乐园里的笑声。

时过境迁,我们这一班同学离开附中校园已经34年。时间都去哪儿了?入校时的51位同学,如今47位同学依然保持着联系。大家分布在天南海北,从事着各不相同的职业。在西安美术学院附中学习生活的四年里,我们班先后受到班主任贺丹老师、韩国栋老师、教授水彩课的梁文亮和陈坚、水粉课的吕智凯、邢继有、焦野和钟晓京、速写课的李阳、国画课的夏坚贞、设计课的张永昌和黄向东、语文课的刘振奎、数学课的李刚、英语课的郭迎春、地理课的王晨光、历史课的孙伟、体育课的武军等老师,以及为学校的管理工作付出心血的校长秦天健、副校长刘树清、教导主任张立宪、支部书记杨腾、教导员文君理、李国栋和霍庭霄老师的教诲。梦想不会随着环境的改变而远去,或许有一天,分布在天南海北,从事不同职业的同学们还会回到这一乐园,重拾入校时怀揣的艺术梦想,追寻曾经的快乐。让1985年那个相逢的日子永远凝固在我们的记忆里。

1988年底附中85级部分同学毕业前的合影

2023年7月8日完稿于半壁书屋

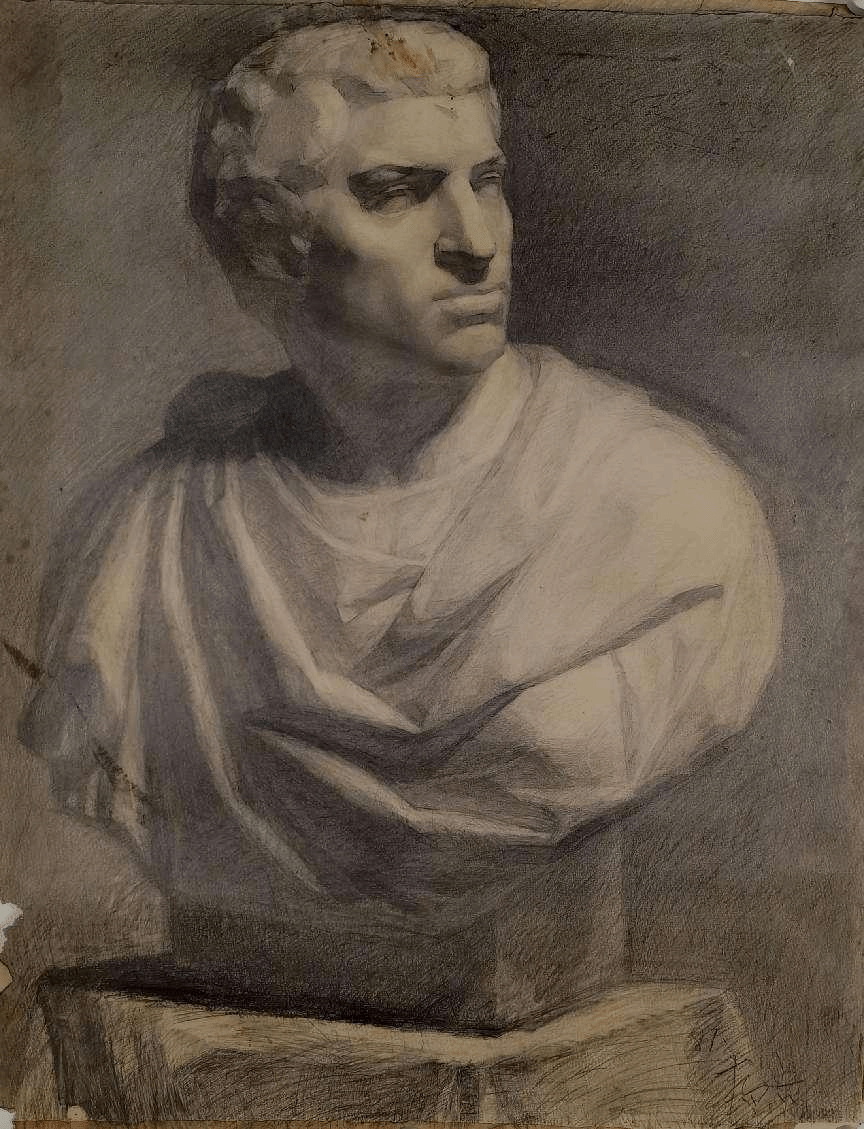

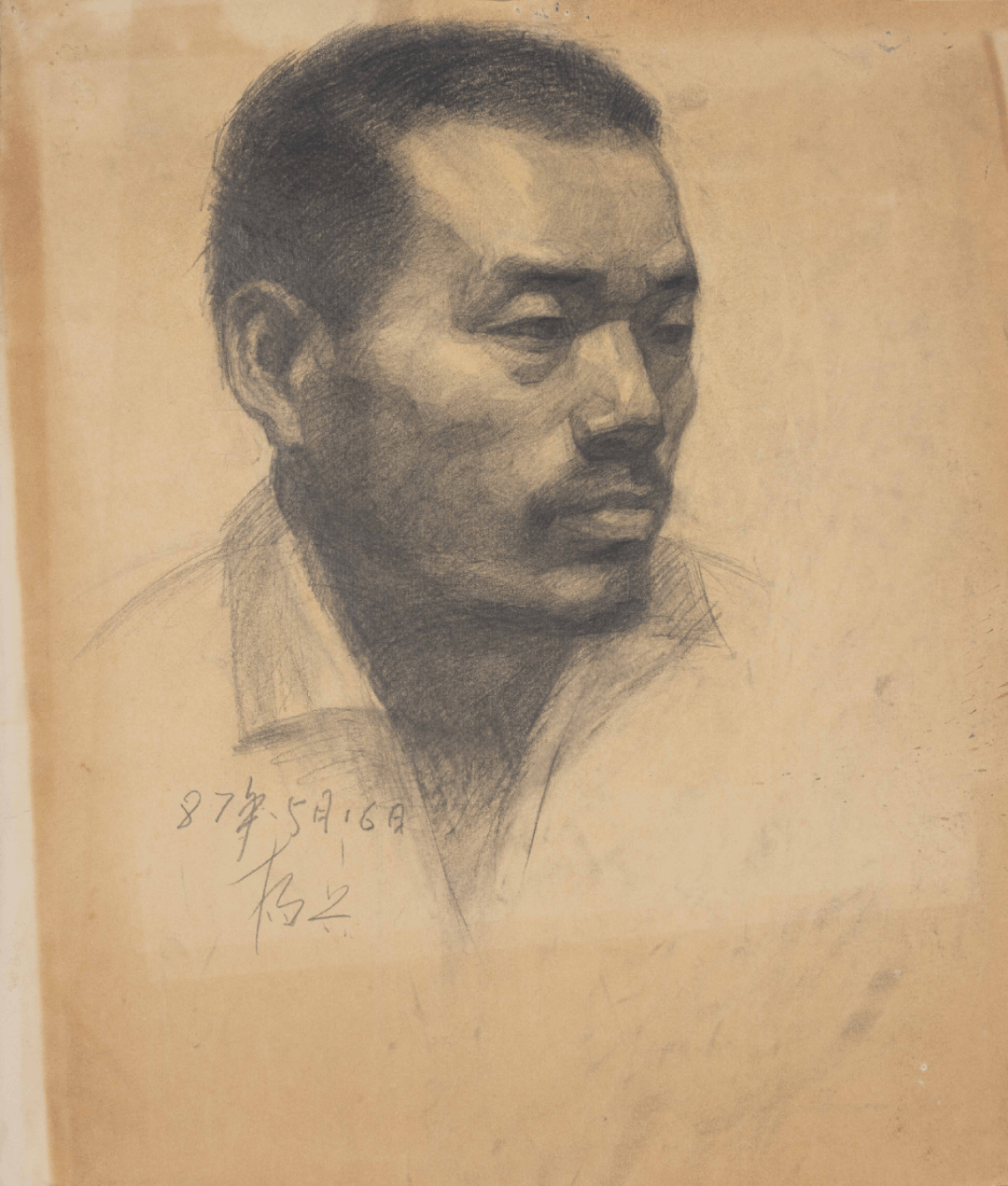

杨兵教授在附中学习时期的作业:

《布鲁特斯胸像01》,77x61cm,1987年

《大卫头像01》,92x62cm,1988年6月

《高脚杯、红萝卜水粉静物》,39.5x47.5cm,1987年3月

《老妇人坐像》,78.5x54.5cm,1988年10月

《青菜、竹篮水粉静物》,54x39cm,1987年3月

《青年肖像》,46x39cm,1987年5月

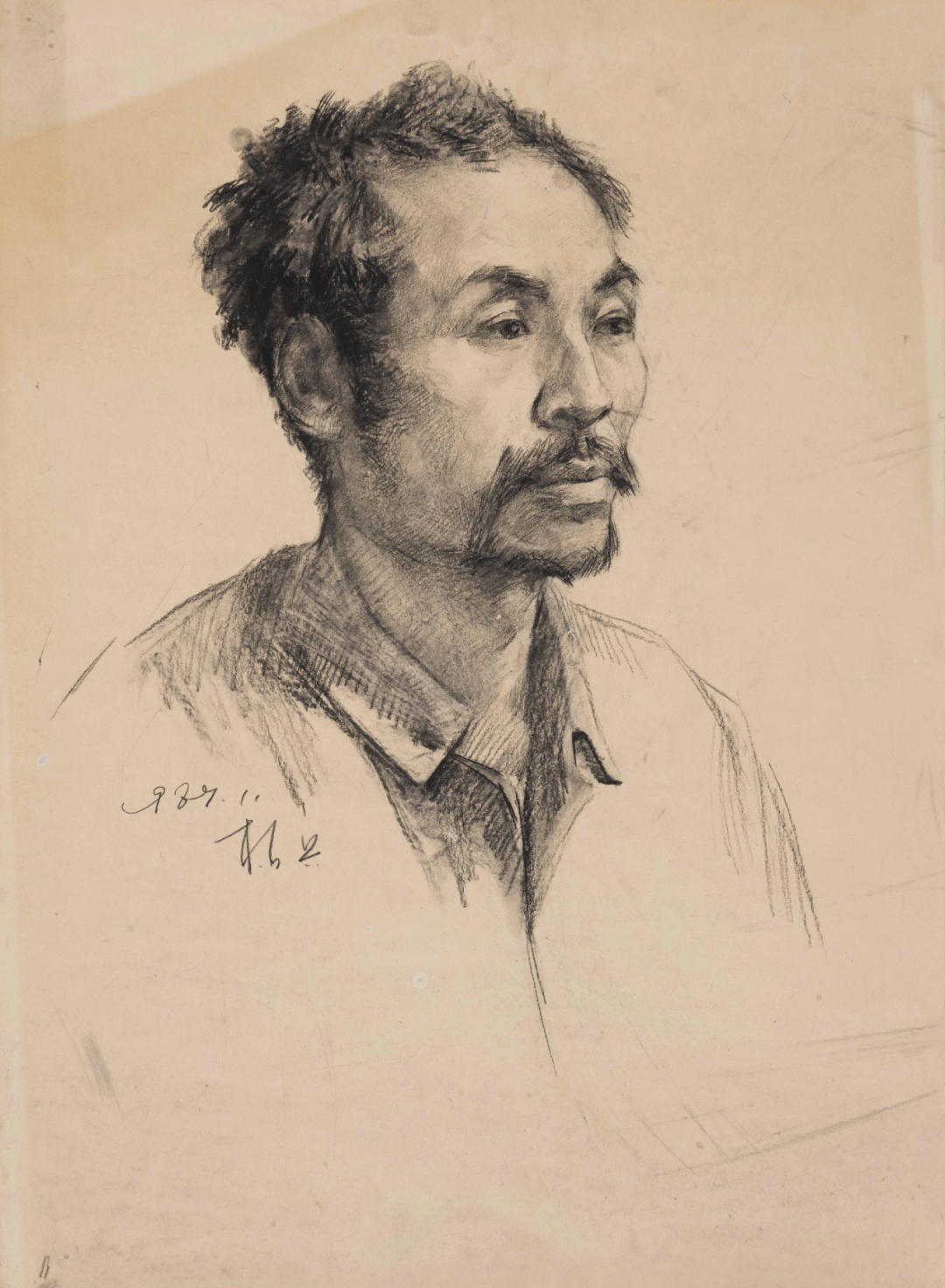

《中年人肖像》,54.5x39.5cm,1989年11月

杨兵教授作品:

《武夷山写生》,2012年

《武当山南岩宫》写生,2017年

《独坐秋潭》,2020年

《王江涛印》,2021年

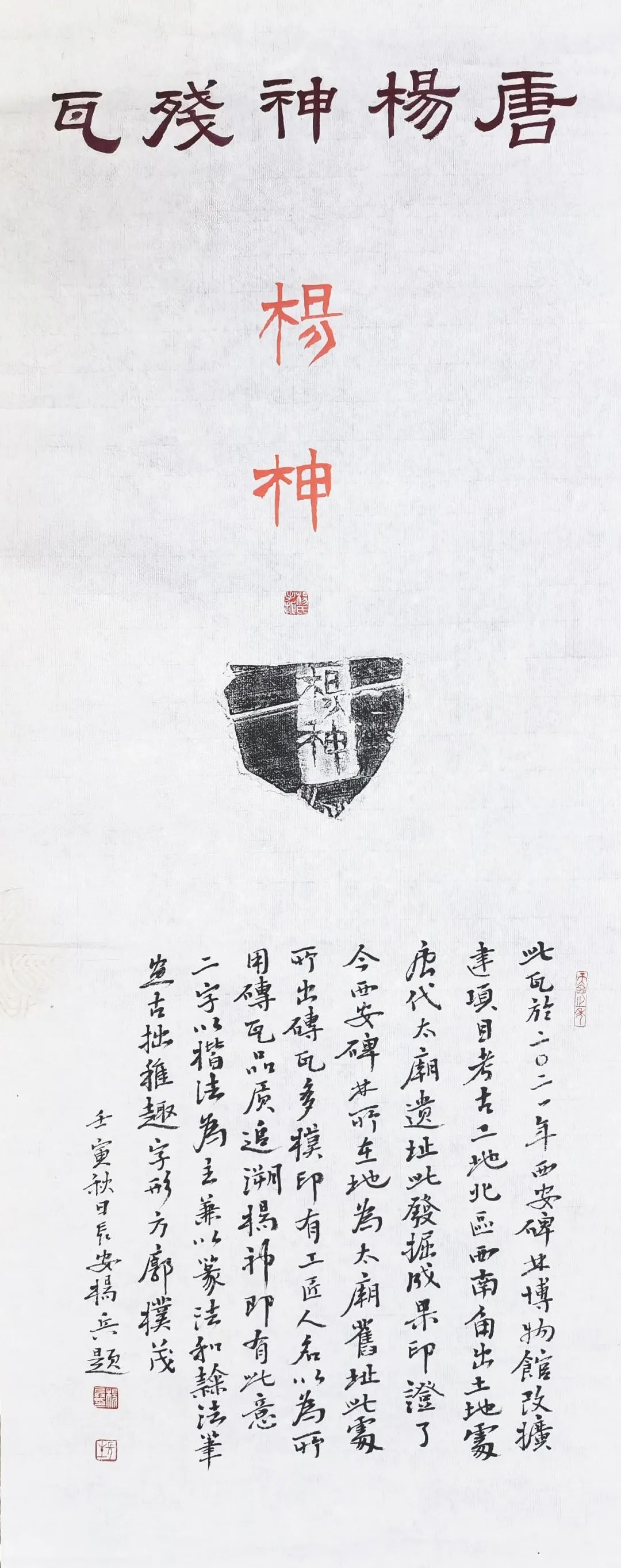

唐“杨神”残瓦拓片题跋,2022年

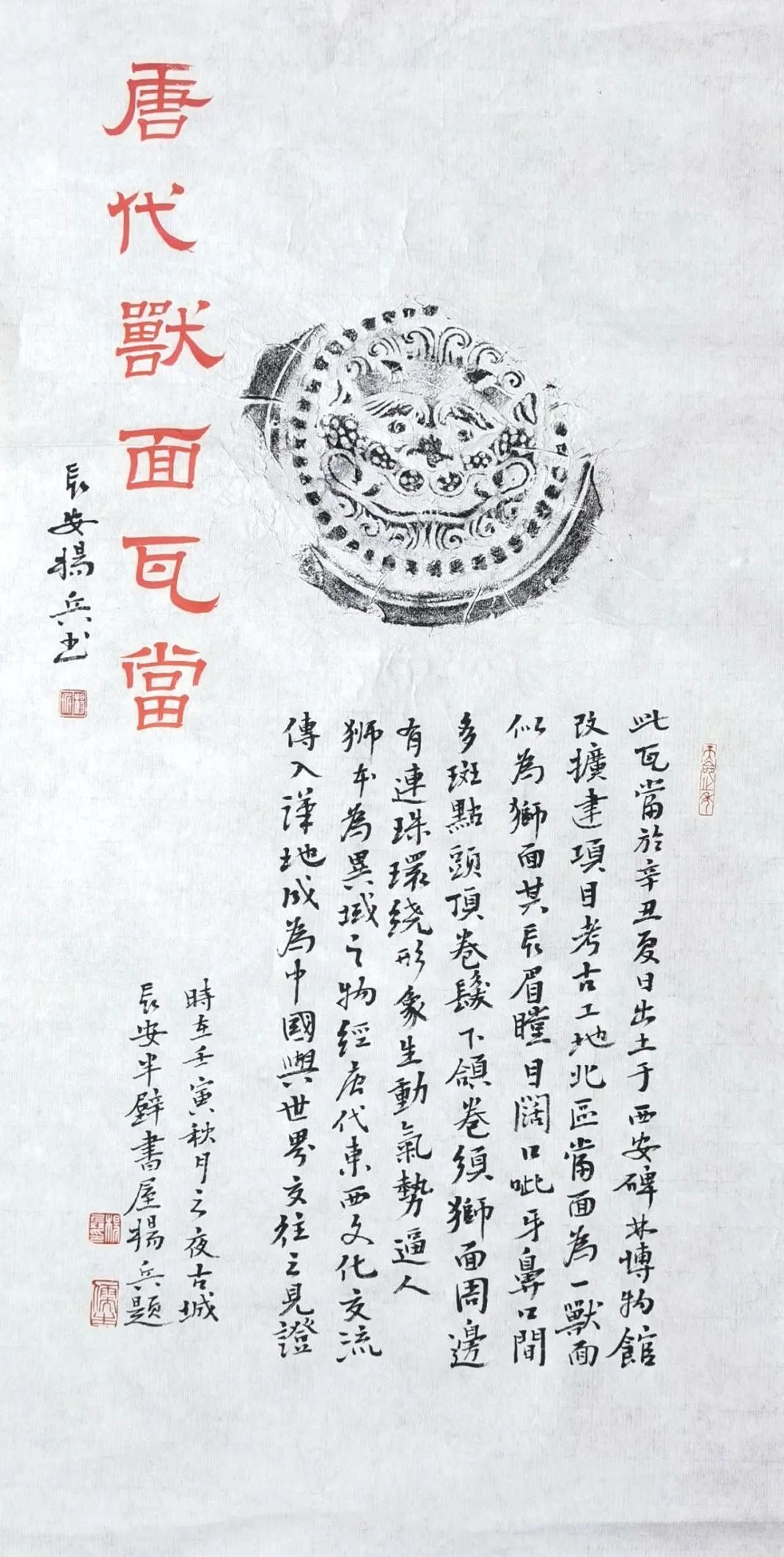

唐代兽面瓦当拓片题跋,2022年